Tipi ou wigwam?

Les Tipis (mot sioux signifiant habitation) étaient utilisés dans les plaines canadiennes et américaines par des groupes nomades, tels que les Cree, les Ojibwa, les Sioux, les Blackfoot et les Assiniboine. Avant le 17e siècle, ils étaient transportés avec des chiens, ce qui obligeait à en limiter les dimensions. Par contre, à la fin du 18e siècle, les Amérindiens des plaines avaient accès à des chevaux importés d’Europe. La puissance de ces bêtes permettait de déplacer des tentes gigantesques. Les Tipis de cette époque atteignaient environ six mètres de diamètre. Des poteaux de huit mètres leur permettaient même de dépasser la hauteur d’un bâtiment à deux étages. Puisque les Amérindiens des plaines se déplaçaient pour chasser les bisons, ils en utilisaient la peau pour recouvrir les habitations. D’un à quatre feux pouvaient chauffer l’intérieur des Tipis. Un volet, attaché à un poteau séparé des autres, pouvait être ouvert pour servir de cheminée. Il était rabattu, au besoin, pour conserver la chaleur ou se protéger de la pluie. C’est ce type de tente qui est généralement dépeint dans les westerns (Denhez, 1994).

Les chevaux étaient pratiques pour se déplacer dans les plaines, mais pas dans les sentiers étroits que les Amérindiens avaient créés au fils du temps, dans les forêts québécoises. Ceux-ci se fabriquaient donc des tentes plus modestes, que certains nomment Wigwam.

Origine du mot wigwam

À l’origine, le mot algonquien Wigwam aurait été utilisé par les collons du Massachusetts pour désigner tous les types de demeures amérindiennes. Puis, dans le milieu du 18e siècle, le chroniqueur Samuel Hopkins a défini le mot avec plus de précision :

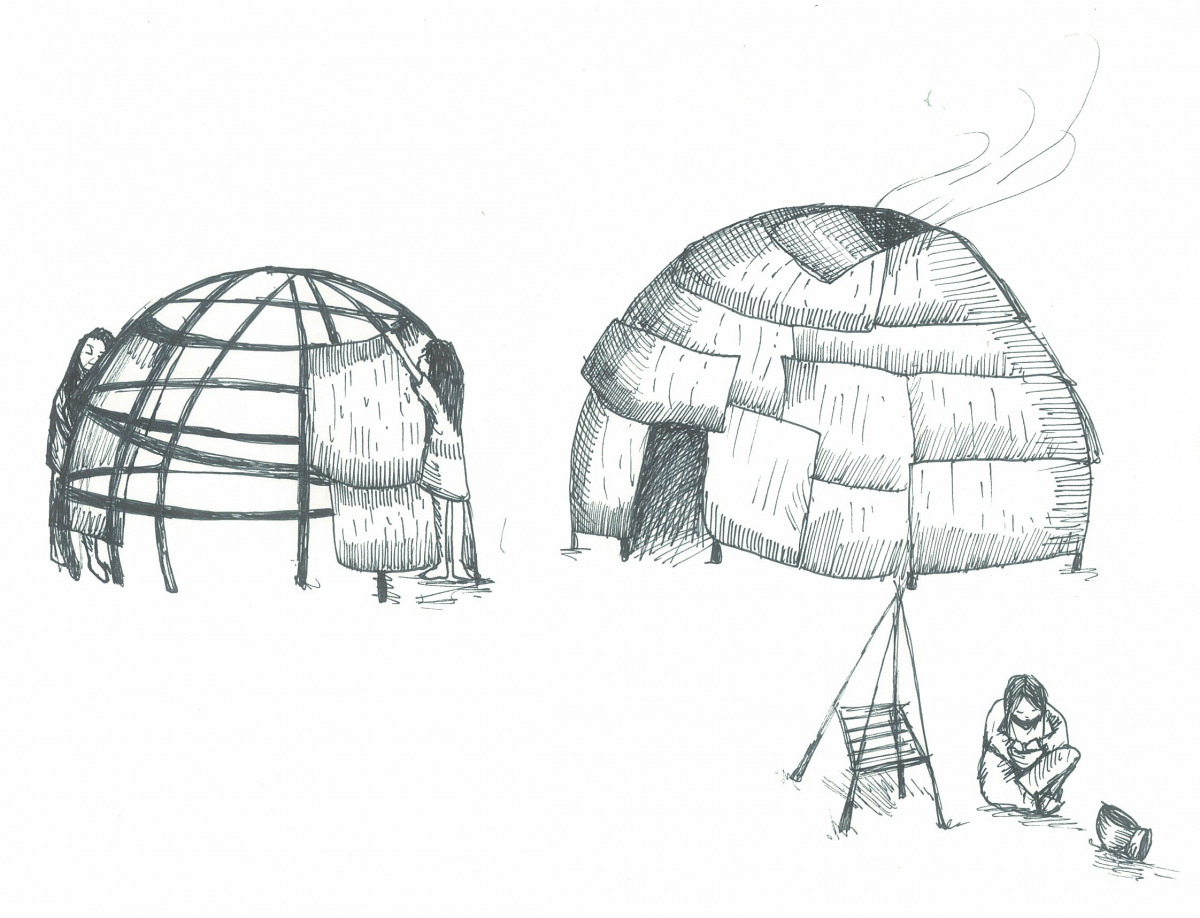

«Un wigwam est une maison indienne, en la construisant, ils prennent de petites perches flexibles et les fixes dans le sol, arrondissent l’espace (…) ils plient ces perches de chaque côté, et les attachent ensemble, faisant un dôme au-dessus de la tête (…) après quoi ils couvrent le tout avec des écorces d’arbres, laissant un trou dans le toit pour laisser s’échapper la fumer.» (Traduit de l’anglais)

Selon Nabokov et Easton (1989), le terme Wigwam fait aujourd’hui référence à une hutte ronde ou oblongue en forme de dôme ou encore, à une structure conique constituée de perches droites.

Le mot Wigwam semble empreint d’imprécisions et ne tient pas compte de la variété des habitations algonquiennes. Des recherches menées dans les années 80 sur des territoires à l’est de la Baie James ont permis de définir trois formats d’habitations, perceptibles archéologiquement (Séguin, 1985). Les archéologues ne retrouvent que les traces laissées sur le sol par ces aménagements. Celles-ci se limitent généralement à des éléments comme des vestiges de foyers, l’aplanissement du sol par creusement, un bourrelet à l’emplacement des parois ou des trous de piquets. Par contre, la réalité devait être plus complexe. Au-dessus du sol, la forme des structures pouvait varier davantage. Par exemple, les données ethnohistoriques indiquent que les habitations algonquiennes pouvaient prendre la forme d’un cône, d’un dôme, d’un toit à deux versants ou d’un berceau pour bébé.

Les données archéologiques

Petites habitations : Les habitations les plus petites ont un plancher de forme circulaire ou ovale, de 3 à 5 mètres de diamètre. Un foyer est placé à peu près au centre. En été, le plancher pouvait être excavé et aplani. Le sol ainsi enlevé pouvait être placé sur le pourtour, de manière à former un bourrelet le long des parois intérieures. Le bourrelet isolait alors la tente et servait d’oreiller. On suppose que le plancher était surmonté d’une structure conique ou en dôme pouvant abriter une ou deux familles.

Petites habitations : Les habitations les plus petites ont un plancher de forme circulaire ou ovale, de 3 à 5 mètres de diamètre. Un foyer est placé à peu près au centre. En été, le plancher pouvait être excavé et aplani. Le sol ainsi enlevé pouvait être placé sur le pourtour, de manière à former un bourrelet le long des parois intérieures. Le bourrelet isolait alors la tente et servait d’oreiller. On suppose que le plancher était surmonté d’une structure conique ou en dôme pouvant abriter une ou deux familles.

Habitations de taille médiane : Certaines habitations, longues et étroites, atteignent au moins 5 mètres de longueur. Leur plancher à une forme ovale ou elliptique. Un ou deux foyers de forme circulaire ou un foyer allongé sont placés dans l’axe de l’habitation. Le plancher pouvait être excavé afin d’aménager un bourrelet en bordure du plancher. Une telle habitation aurait pu loger de deux à quatre familles, dans un habitat en forme de berceau ou de toit à deux versants.

Habitations de taille médiane : Certaines habitations, longues et étroites, atteignent au moins 5 mètres de longueur. Leur plancher à une forme ovale ou elliptique. Un ou deux foyers de forme circulaire ou un foyer allongé sont placés dans l’axe de l’habitation. Le plancher pouvait être excavé afin d’aménager un bourrelet en bordure du plancher. Une telle habitation aurait pu loger de deux à quatre familles, dans un habitat en forme de berceau ou de toit à deux versants.

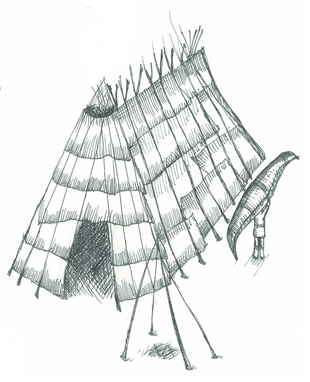

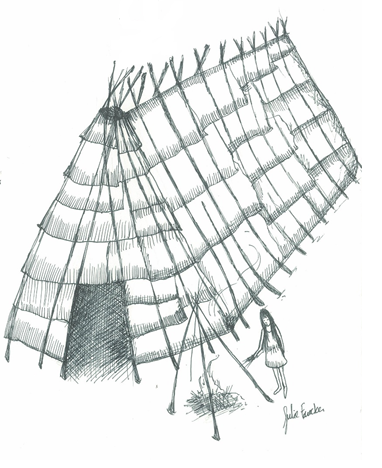

Grandes habitations : Les habitations les plus grandes sont appelées shaputuan (mot montagnais). Elles se distinguent des deux types de wigwams décrits antérieurement par la présence de deux portes, une à chaque extrémité. La forme est également beaucoup plus allongée. Elle atteint au moins 10 mètres de longueur et près de 5 mètres de largeur. Un foyer allongé ou plusieurs petits foyers (3 à 5) sont disposés dans l’axe central. Le sol pouvait aussi être excavé et placé sur le pourtour de l’habitation. De 6 à 10 familles pouvaient occuper le shaputuan, et parfois d’avantage. Ils favorisaient le regroupement des familles et permettaient la tenue de festivités. Par exemple, on pouvait y organiser des festins, à la suite d’une chasse fructueuse.

Les données ethnohistoriques

Les Européens qui ont visité le Québec au 16e et 17e siècle ont laissé des écrits qui nous en apprennent sur les modes de vie des Amérindiens. L’étude de ces écrits est appelée ethnohistoire. Ces textes anciens permettent entre autres d’en apprendre sur la construction des habitations algonquiennes et la vie à l’intérieur.

La charpente des abris était faite de perches en bois. Elles pouvaient être disposées pour former un cône. Deux cônes pouvaient être reliés par une perche faitière, sur laquelle on accotait d’autres perches, pour former une habitation allongée ressemblant à un toit à deux versants. Les perches pouvaient également être repliées pour former un dôme. La structure en dôme pouvait être allongée, de manière à ressembler à un berceau renversé.

Les jeunes bouleaux, trembles, saules et épinettes étaient recherchés pour leur tronc flexible, lors de la construction d’un dôme. En hiver, on privilégiait les habitations faites de perches droites. Recourber des perches devient difficile durant la saison froide, car il faut d’abord les chauffer (Tassé 2000, Séguin 1985).

La charpente était généralement recouverte de peaux de cervidé ou d’écorces. Bien que différents types d’écorces (tel que le frêne ou la pruche) pouvaient être utilisées, on favorisait l’écorce de bouleau. Celle-ci pouvait être roulée pour le transport, tout comme les peaux. En hiver, on pouvait isoler les abris en les recouvrant d’un mélange de mousse et de tourbe. Une peau servait de porte. Un trou était laissé dans le toit au-dessus de chaque foyer pour servir de cheminée. En cas d’orage, le ou les trous pouvaient être bouchés avec de la mousse (Laberge 1998, Séguin 1985 et Denhez 1994).

L’hiver, la terre gelée ne peut pas être excavée pour aplanir la surface d’habitation et aménager un bourrelet. Les hommes déneigeaient un emplacement. Parfois, ils pouvaient creuser jusqu’au sol avec leurs raquettes ou des pelles. Une paroi de neige atteignant parfois plus d’un mètre remplaçait alors le bourrelet pour colmater l’entrée d’air. Les aspérités du sol gelé étaient brisées à la hache. Hiver comme été, le sol était recouvert de branches de pin ou de sapin. Ces branchages servaient de plancher. (Laberge 1998)

La vie à l’intérieur

Les bagages étaient placés le long des murs intérieurs. À l’instar des bourrelets de terre, les bagages pouvaient servir d’oreiller. Sur le couvre-sol en branchage de conifères, on plaçait des peaux (ours, orignaux, castors, loups marins, etc.) qui servaient de matelas. Les occupants pouvaient difficilement se tenir debout à l’intérieur des habitations. Selon leur dimension, les wigwams et shaputuans atteignaient entre 2 et 3,5 m de hauteur à leur centre. Par contre, dû à leur forme, la hauteur du toit diminuait rapidement en périphérie. De plus, la fumée produite par les foyers dissuadait de se tenir à la verticale. Les Algonquiens demeuraient le plus souvent couchés ou assis. Couchés, ils se plaçaient la tête sur les sacs ou le bourrelet et les pieds près du feu. Afin de limiter les problèmes dus à l’espace, des frontières invisibles subdivisaient l’intérieur et des règles gouvernaient les déplacements de chacun (Laberge 1998, Denhez 1994).

Des aménagements conçus pour sécher ou fumer la viande (gibier ou poisson) pouvaient être placés au-dessus des feux, dans les habitations de toutes dimensions. Ces aménagements étaient faits d’un cadre de bois, sur lequel étaient déposées de courtes perches. Dans un petit wigwam ne comptant qu’un seul foyer, le cadre était attaché aux quatre perches les plus stables, qui supportaient l’ensemble de l’habitation (Séguin 1985, Laberge 1998).

Les wigwams offraient de nombreux avantages pour les groupes nomades. Ils pouvaient être transportés facilement, ils se montaient rapidement et protégeaient bien des éléments. D’ailleurs le père Biard mentionnait qu’«on ne [le] croyrait pas, ils sont très bien là dedans à petit feu, voire aux plus grandes rigueurs de l’hyver». (Relation des Jésuites, 1972 t I, 1611 :9)

Par contre, l’adaptation à ce type d’habitation ne semble pas avoir été aisée pour tous les missionnaires. En effet, le père Le Jeune se plaint de quatre inconvénients: le froid, le chaud, la fumée et les chiens. «[L’hivers] vous avez la tête à la neige, il n’y a qu’une branche de pin entre deux, bien souvent rien que votre bonnet, les vents ont liberté d’entrer par mille endroits […] Un petit lieu, comme sont leurs cabanes, s’échauffe aisément par un bon feu, qui me rotissait par fois et me grillait de tous côté […] Mais pour la fumée, je vous confesse que c’est un martyre […] il fallait mettre la bouche contre terre pour pouvoir respirer [Les chiens] se venaient coucher tantôt sur mes épaules, tantôt sur mes pieds […] ils me pressaient par fois et m’importunaient si fort, qu’en me donnant un peu de chaleur, ils me dérobaient tout mon sommeil» (Jésuites 1972 t. I, 1634 : 52-53).

Bibliographie

Denhez, Marc, 1994, The Canadian Home From Cave to Electronic Cocoon, Dundurn Press, Toronto, 255 p.

Jésuites, 1972, Relations des Jésuites contenant ce qui s’est passé de plus remarquable dans les missions des pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France, 1611-1672, Éditions du Jour, Montréal, 6 volumes.

Laberge, Marc, 1998, Affiquets, matachias et vermillon. Ethnographie illustrée des Algonquiens du nord-est de l’Amérique aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Collection Signes des Amériques, Recherches amérindiennes au Québec, Montréal, 227 p.

Nabokov, Peter et Robert Easton, 1989, Native American Architecture, Oxford University Press, 431 p.

Séguin, Jocelyne, 1985, La synthèse archéologique et ethnohistorique du Complexe La Grande, Société d’énergie de la Baie James, 632 p.

Tassé, Gilles, 2000, L’Archéologie au Québec, Mots, techniques, objets, Éditions Fides, 148 p.

Illustrations: Julie Faucher